海洋生物科学科Department of Marine Bio-Science

海洋生物科学科Department of Marine Bio-Science

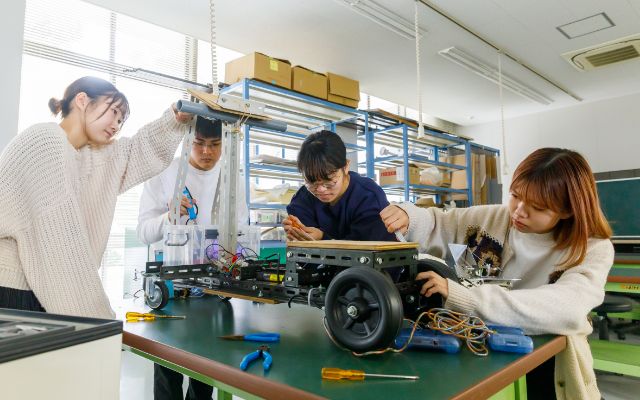

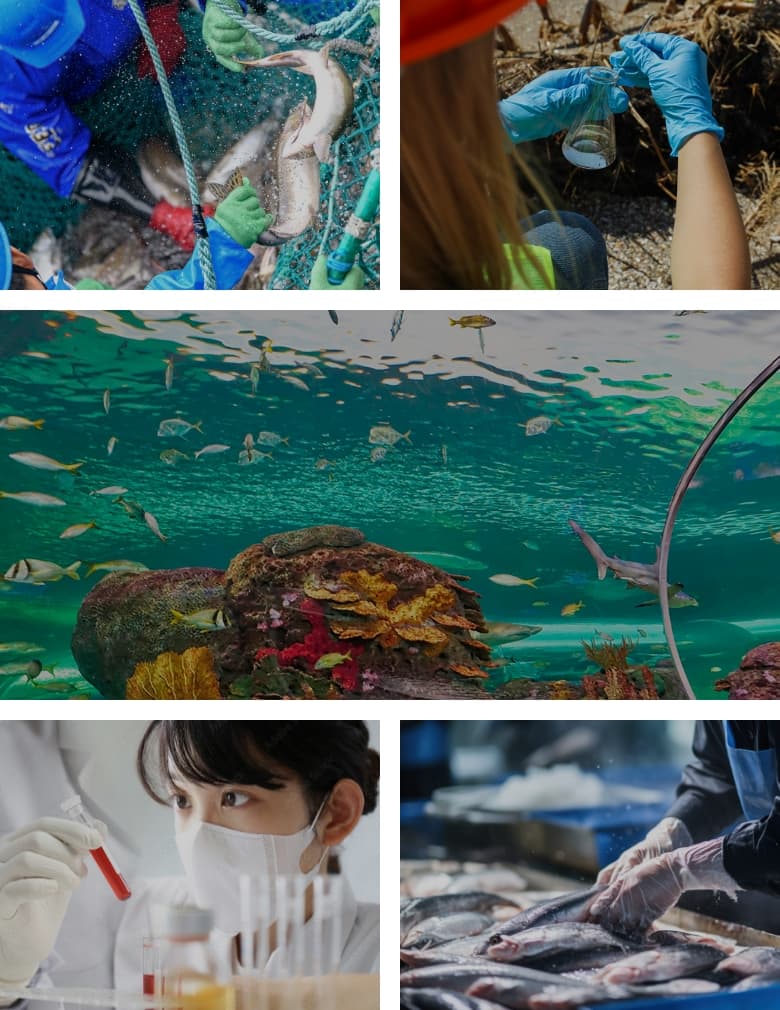

「目の前が瀬戸内海」という恵まれた立地、

さらに附属水族館や大規模な魚介類の飼育設備といった

充実の設備を活用した、ダイナミックで実践的なアクティブラーニング!

学びの方向性を明確化したコース制や、因島の臨海施設などを活用して、

専門的な知識と技術を身につけ、社会で活躍できる力を養います。

自分の興味や目標に

あわせて

選べる

多彩なカリキュラム

&コース制

1、2年生では、海洋環境や生物についての基本をしっかり習得。

3年生からは「資源利用」「調査保全」「飼育展示」「食品開発」の視点に基づいた4つのコースにわかれ、自分の興味や将来の目標に合わせて、より専門的な知識と技術を習得します。

海や生き物の基礎を学び、

どんな道に進みたいか

イメージしよう

専門科目

- 海洋生物科学入門

- 海洋生態学

- 海洋動物分類学

- 魚学概論

- 海洋植物分類学

海洋生物科学入門

海洋生物科学科教員の専門は驚くほど広い!オムニバス形式の講義を受けると、新たなおもしろいことが見つかるはずです。

【講義の例】

「水族館の展示と設備」「海洋哺乳類の生態」「養殖は沿岸漁業のサポート」「食品保蔵を科学する」

実習科目

- 海洋基礎実験

磯の生物の観察 海洋基礎実験

海辺で生物なんてめったに見つからない・・そんなことはありません。よく観察してみると小さな生物があちこちにいます。因島キャンパスに出かけて、近くの磯で生物を探しましょう。

より深い探究へ!

何を極めて、

どんな道に

進むかイメージしよう

専門科目

- 海洋動物発生学

- 遺伝学

- 魚類生理学

- 水産学概論

- 魚類解剖学

- 水産食品の科学

- 動物組織学

- 栄養学

- 暮らしと微生物

- 生物統計学

- 海洋環境科学

- 魚類の行動と生理

- 基礎分子生物学

魚類の行動と生理

世界で約2万種ほどいる魚。魚がくらすのは浅い穏やかな海だけではありません。ときに過酷な環境にくらす魚は、どのように環境に適応しているのでしょう?河川、湖、干潟、サンゴ礁、深海、極域と様々な場所にくらす魚の特徴を学びましょう。

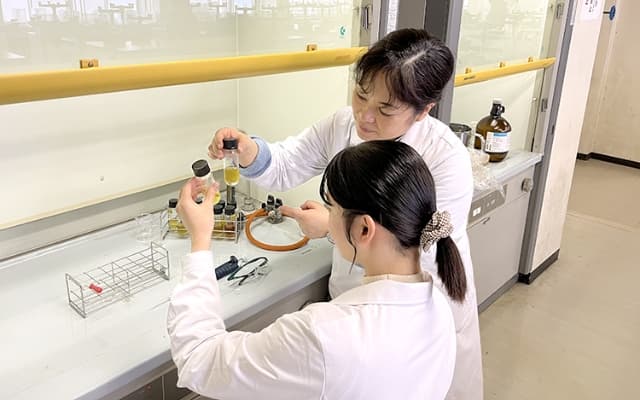

実習科目

- 海洋生物学実験(1)

- 海洋生物学実験(2)

水産食品のタンパク質解析海洋生物学実験(2)

筋トレや体型維持でよく耳にするタンパク質。実はタンパク質は1種類ではないんです。種類の見分け方の1つが“大きさ”です。ゲル電気泳動を使って、サケの切り身やイクラに含まれるタンパク質の大きさを調べてみましょう。

専門科目

資源利用育成コース

- 増養殖学

- 水産養殖の生理学

- 魚類の飼料と栄養

- 水産資源の生態

- 魚介類の疾病と予防

- 魚介類の育種

フィールド生態環境コース

- 沿岸域の環境と生物

- フィールド調査法

- 沿岸環境の保全と再生

- 沿岸域の水産業

- 生物多様性とその保全

- 海洋動物の行動と生態

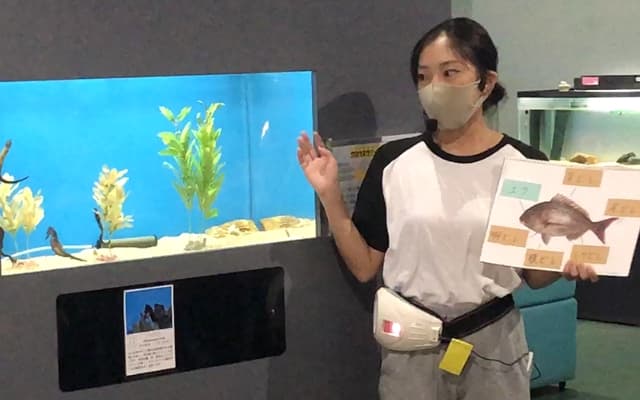

アクアリウム科学コース

- 観賞魚の飼育と繁殖

- 水生観賞生物の分類と飼育

- 博物館概論

- 水族館論

- 水生生物の生態と環境

水産食品科学コース

- フードプロセス

- 微生物発酵と食品

- 食品分析学

- 食品の安全管理

- 食品機能科学

実習科目

資源利用育成コース

- 資源利用育成実習(1)

- 資源利用育成実習(2)

フィールド生態環境コース

- フィールド環境生態実習(1)

- フィールド環境生態実習(2)

アクアリウム科学コース

- アクアリウム科学実習(1)

- アクアリウム科学実習(2)

水産食品科学コース

- 水産食品科学実習(1)

- 水産食品科学実習(2)

卒業研究:様々なテーマから、

自分の興味を極めよう

専門科目

資源利用育成コース

- 水産資源の管理

- 栽培漁業と魚介類の養殖

フィールド生態環境コース

- 干潟と藻場の生物学

- 絶滅危惧種と環境保護

アクアリウム科学コース

- アクアリウムの設計と展示

- 海洋生物の多様性と進化

水産食品科学コース

- 遺伝子組み換え食品

- 食品バイオテクノロジー

実習科目

- 卒業研究

1年間をかけて卒業研究へ

研究室に配属され、1年間かけて卒業研究にとりくみます。養殖技術、水族館展示論、遺伝学、保全、行動学など多岐にわたるテーマから、自分の興味を極めましょう。

CHECK

目標にあわせてサブ科目を“トッピング”

3年生からの専門コースでは、他コースの講義も自由に選択して受講できます。

自分の進路や興味に合わせて、所属コースの科目をメインに、他コース科目を“トッピング”して、自分に合ったカリキュラムを組み立てましょう。

“好き” “興味” “目標”にあわせて

専門性を極める4つのコース

資源利用

育成コース

水産資源の持続的な利用を目指す

学びのキーワード

- #増養殖

- #魚介類の育種

- #魚介類の疾病と予防

- #水産資源の生態

- #遺伝資源の利用と管理 など

フィールド

生態環境コース

海洋生物と環境を調べ保全する

学びのキーワード

- #沿岸域の環境と生物

- #沿岸環境の保全と再生

- #海洋動物の行動と生態

- #フィールド調査法

- #干潟と藻場の生物学 など

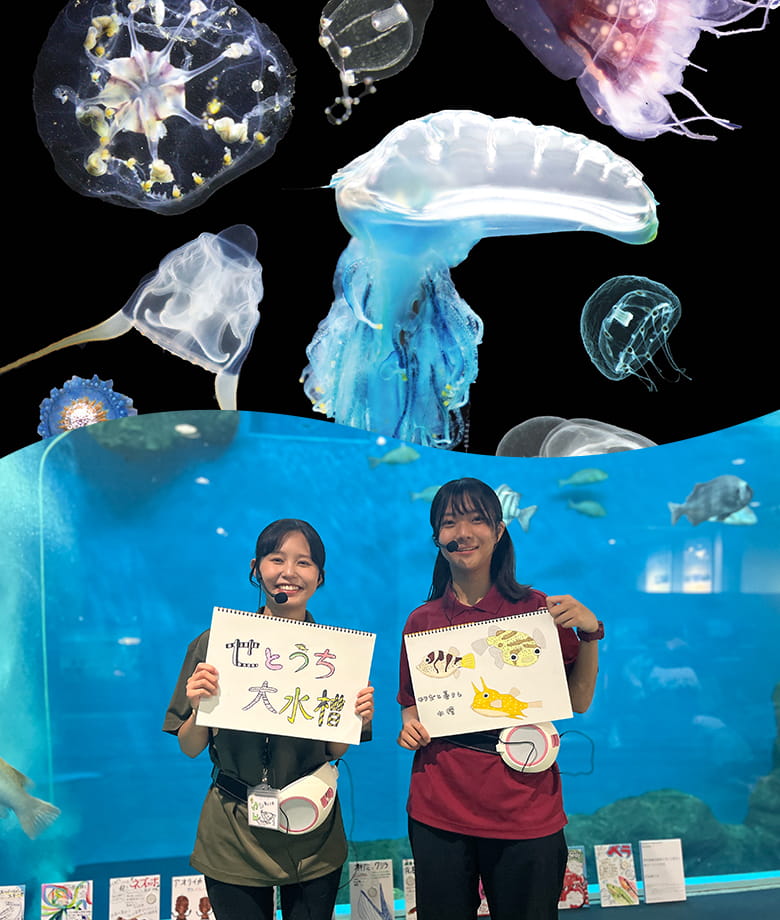

アクアリウム

科学コース

海洋生物の飼育と展示を考える

学びのキーワード

- #観賞魚の飼育と繁殖

- #博物館概論

- #魚介類の疾病と予防

- #アクアリウムの設計と展示 など

水産食品科学コース

水産食品の安全と利活用を考える

学びのキーワード

- #微生物発酵と食品

- #食品バイオテクノロジー

- #食品分析学

- #食品の安全管理

- #食品機能科学 など

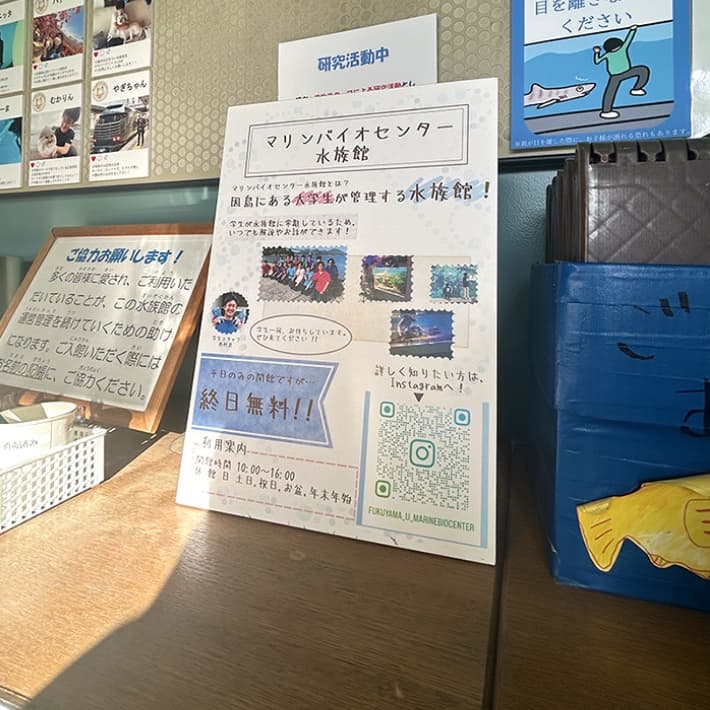

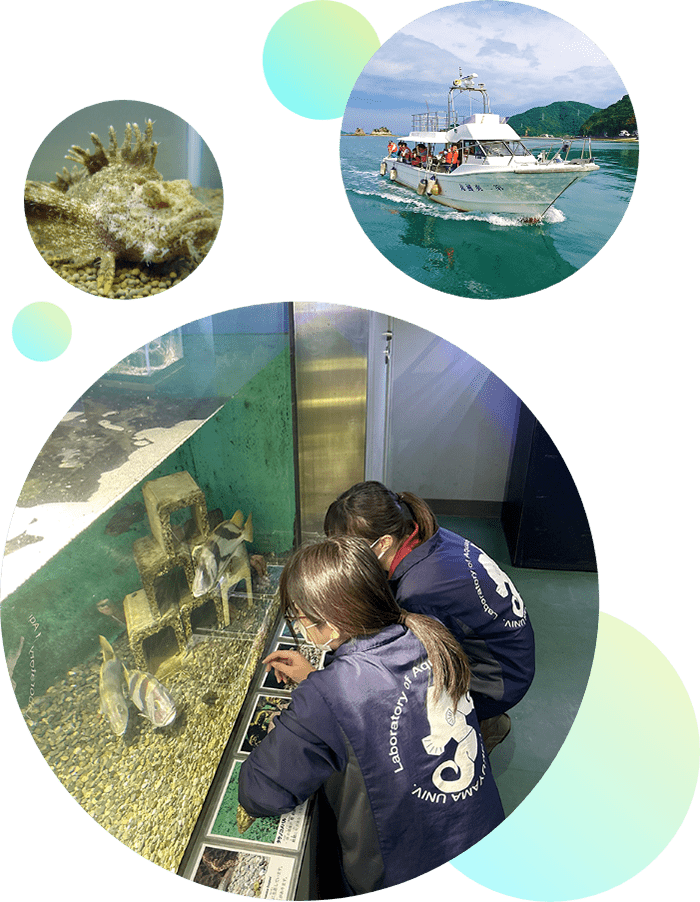

目の前に瀬戸内海!

因島キャンパスの立地を

活かした充実の学習環境

「目の前が瀬戸内海」という立地を活かした多彩なアクティブラーニング!

海岸での海洋生物調査、船舶を用いた環境調査や生物採取など、環境や動植物の生態を実感できる学生実験や卒業研究を行っています。

また、因島キャンパスには、150トンの大水槽をはじめ約20の展示水槽およびバックヤードを有する附属水族館や、大規模な魚介類の飼育設備などが整備されており、学生実験や卒業研究に活用されています。

こんなにスゴイ!

因島キャンパスの充実設備

CHECK

福山大学 × 株式会社クラハシ共同研究で

シロギスの完全養殖に成功!

福山大学では、2015年より瀬戸内海の里海魚シロギスの養殖技術開発に取り組んできました。

基礎研究、技術の検討を経て、地元企業「株式会社クラハシ」様の協力のもと、ついに完全養殖に成功!ブランド名「びんごの姫」として商標登録しました。

数年後には10万尾単位での生産・出荷が見込まれます。

就職・実践に結びつく

様々な資格、

教員免許も

取得できる!

海洋生物科学科では、中学校教諭一種免許状(理科)、食品衛生管理者など様々な資格取得を目指すことができます。

アクティブラーニングで実際に体験しながら知識を身につけ、資格や免許も取得できるため、就職に役立つことはもちろん、

将来の可能性をさらに広げることができます。

海洋生物科学科で目指せる資格

- 学芸員(任用資格)

- 中学校教諭一種免許状(理科)

- 高等学校教諭一種免許状(理科、水産)

- 食品衛生管理者(任用資格)

- 食品衛生監視員(任用資格)

- 生物分類技能検定3級

- 観賞魚飼育・管理士3級 など

PICK UP授業紹介

INTERVIEW

海洋生物科学科生のリアルな声をお届け!

FIND WORK

就職・キャリア支援

就職内定率

※2022年実績

主な就職・進学実績

<養殖・水産資源関連企業>

全国共済水産業協同組合連合会、香川県漁業協同組合連合会、京都府漁業協同組合、熊本県海水養殖漁業協同組合、JAしまね島根県農業協同組合、共和産業(株)、(株)クラハシ、黒瀬水産(株)、(株)阪井養魚場、(株)南予ビージョイ、(株)山崎技研、弓ヶ浜水産(株)、(株)ヨンキュウ、 (株)キョーリン、日清丸紅飼料(株)、旭物産(株)、(株)岡山県水、広島魚市場(株)、広島水産(株)、日東製網(株)、(株)大藤つり具、かめや釣具(株)、(株)タカミヤ など

<水族館>

(一財)沖縄美ら島財団、オリックス水族館(株)、(株)海遊館、(株)冨山学園(宮島水族館)、(株)横浜八景島(八景島シーパラダイス) など

*その他は下部をご覧ください

<アクアリウム・ペット関連企業>

(株)アミーゴ、神畑養魚(株)、(株)黒瀬ペットフード、(株)チャーム、(株)ひごペットフレンドリー、(株)ユーホー など

<環境・調査関連企業>

(株)ウエスコ、中外テクノス(株)、(株)日本海洋生物研究所、(株)日本総合科学、日本メンテナンスエンジニアリング(株)、(一財)広島県環境保健協会、(株)三井開発、アース環境サービス(株)、イカリ消毒(株) など

<食品製造・販売関連企業>

アヲハタ(株)、(株)紀文西日本、サントリービバレッジサービス(株)、敷島製パン(株)、シノブフーズ(株)、(株)たらみ、名古屋製酪(株)、日本食研ホールディングス(株)、(株)ヒガシマル、丸大食品(株)、(株)マルハニチロリテールサービス、山崎製パン(株)、イオンリテール(株)、マックスバリュ西日本㈱ など

<公務員>

厚生労働省医薬生活衛生局、愛媛県庁、岡山県庁、広島県庁、徳島県警察、広島県警察本部、山口県警察 など

*その他は下部をご覧ください

<教員>

香川県立多度津高等学校、京都府立海洋高等学校、島根県立水産高等学校 など

<進学>

福山大学大学院、広島大学大学院、岡山大学大学院、香川大学大学院、鹿児島大学大学院 など

公務員試験(水産・衛生関連)合格率も高い!

<主な公務員試験合格実績>

国家公務員(水産庁、厚生労働省)

国立研究開発法人水産研究・教育機構

県庁または市役所(水産あるいは衛生)

<主な都道府県>

北海道、富山県、京都府、鳥取県、島根県、香川県、北九州市、長崎県

水族館への就職実績も豊富!

ふくしま海洋科学館、鴨川シーワールド、すみだ水族館、サンシャイン水族館、八景島シーパラダイス、アクアパーク品川、京都水族館、琵琶湖水族館、ニフレル、串本海中公園、須磨海浜水族園、シーライフ名古屋、アトア、宮島水族館、しまね海洋館、宍道湖自然館、カブトガニ博物館、海の中道海洋生態科学館、九十九島水族館、海中水族館シードーナツ、奄美海洋展示館、美ら海水族館 など

GRADUATES卒業生の声

株式会社海遊館 ニフレル事業部

株式会社海遊館 ニフレル事業部

山田 菜緒 さん

海洋生物科学科 2021年卒業

小さい頃からの夢である水族館への就職を目指し、学芸員養成課程を経て学芸員を取得しました。授業の中には、自然豊かなフィールドに直接足を運んで学ぶスタイルもたくさんあり、実際に肌で感じながら知識や技術を身につけることが出来ました。大阪府吹田市にあるニフレルで動物を担当しています。写真は、生後3日齢のアメリカビーバーの赤ちゃんです。 お客様とも積極的に関わる機会があり、生きものたちの魅力をより近くで伝えられるように、日々努力しています。

株式会社山崎技研 水産事業部

株式会社山崎技研 水産事業部

西口 翼 さん

海洋生物科学科2023年卒業

山崎技研は工作機械メーカーですが、養殖などの水産事業も手がけている会社です。水産事業部は高知県にあり、養殖用のマダイなどの稚魚を飼育、販売しています。入社したばかりでわからないことが多いのですが、先輩に教わりながら、魚の飼育および管理業務を行っています。大学の授業や資源利用育成コースで養殖に関することを学べたことは、仕事にとても役立っています。また、卒業研究では藻場で採集したクロダイの稚魚の胃内容物を調べていたので、大学での研究を養殖でも活かせたらと考えています。

取得できる資格・免許

- 学芸員(任用資格)

- 中学校教諭一種免許状(理科)

- 高等学校教諭一種免許状(理科、水産)

- 食品衛生管理者(任用資格)

- 食品衛生監視員(任用資格)

- 生物分類技能検定3級

- 観賞魚飼育・管理士3級

RESEARCH

研究

沿岸漁業をサポートする沿岸資源培養学研究室

瀬戸内海の資源をモデルに、沿岸漁業振興のため養殖および増殖の技術を開発しています。シロギス養殖では地域の企業とオニオコゼやキジハタの栽培漁業では県や市、漁業関係団体と連携して、実際に市場でどのような評価を受けるかまでトレースします。

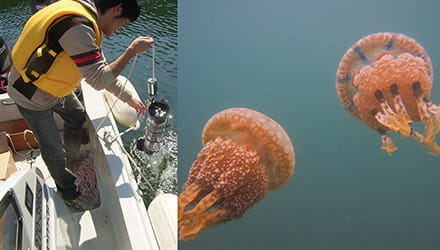

新種のクラゲやイソギンチャクを発見する海洋系統分類学研究室

瀬戸内海のクラゲをはじめとして、日本中から集めた珍しいクラゲやイソギンチャクを分析し、日夜新種の発見に取り組んでおります。採集・飼育・実験まで幅広い分野の研究が、フィールド、水族館、研究室などの様々な環境で進められています。(写真提供:分類学者及び水族館各位)

FACULTY教員紹介

水上 雅晴 講師

アクアリウム科学研究室

水生観賞生物として利用価値の高い種の飼育と繁殖技術の確立や、アルテミアやイサザアミなど観賞魚類の餌として有用な生物の培養に関する研究に取り組んでいます。ヨウジウオ科魚類を中心に繁殖生態を解明したり、仔稚魚の生残性向上させるための飼育システムについて検討しています。

山本 知里 講師

海洋哺乳類研究室

イルカなどの海洋哺乳類の「くらし」と「こころ」について研究しています。水族館で行動観察や認知実験を行い、なぜそのような行動をするのか、周りの個体や環境をどのように認識しているのかを調べています。また、瀬戸内海に生息するスナメリの保全のため、船を使って生息域などの生態調査も行っています。