生命工学部生物科学科 Department of Biological Science

実験室からフィールドワークまで 里山を舞台に“生命の仕組み”や “生物多様性”を学ぶ

Characteristics

前身の生物工学科は、1986年開設。

国内私立大学のバイオテクノロジー系学科で

“最も長い歴史を持つ学科”です。

生命の仕組みについて理解を深め、

人々の生活の向上と

それを持続可能にする知識と技術を学びます。

実験室での実験やフィールドワークによる調査など、

多彩に学べるのが特徴です。

実験室から

フィールドワークまで

“里山”を舞台とした

多彩なアクティブ

ラーニング

POINT 01ブドウ栽培からワイン醸造まで、大学の立地を最大限に活かしたカリキュラム!

多様な生態系を持つ広大なキャンパスで、里山生態系を活かしたアクティブラーニング。ブドウなどの果樹の栽培や、生態系における生きものの働きを直接観察することで、里山の生態系を肌で感じます。また、収穫したブドウでワイン醸造を行うことで微生物管理の基礎を学び、食品開発や環境保全への動機づけを行います。

POINT 02「生命」の仕組みを理解してバイオサイエンスの世界で活躍する。

微生物による生物生産、バイオマスや薬に利用する生物資源、そして生態系を維持する生物多様性に関わる専門知識を学び、持続可能な社会を実現するための技術を身につけます。

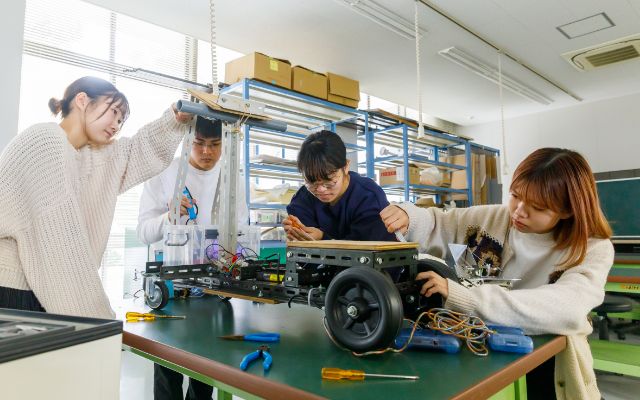

POINT 03講義と実験・実習の組み合わせで実践力を養う。

実験・演習重視のカリキュラムに自主的に取り組むことで解析力や考察力を、共同作業を通じて協調性やコミニケーション力を培います。同時に、さまざまな分析機器の使い方や、野外でのフィールドワークの方法を学びます。

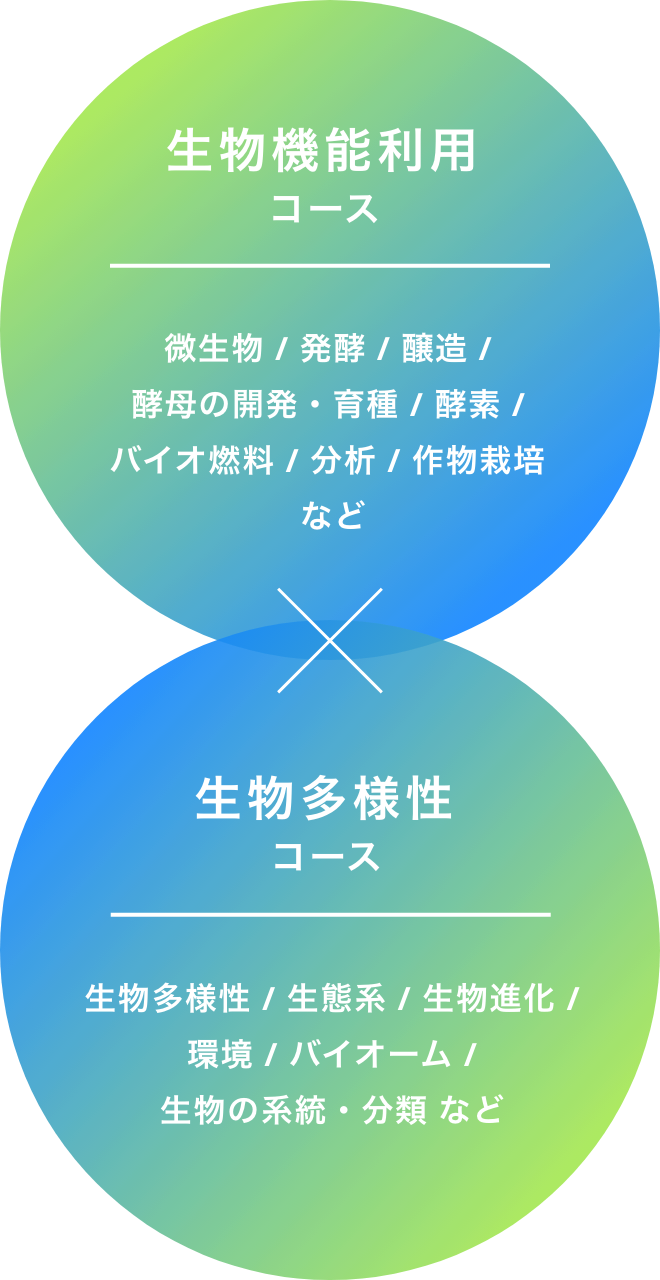

CHECK自分の興味にあわせて

専門的に学べる

カリキュラム!

INFORMATION学科からの

お知らせ

PICK UP授業紹介

FIND WORK

就職・キャリア支援

就職内定率

※2022年実績

目指す進路

- 食品製造・開発

- 化粧品製造・開発

- 環境調査分析

- 臨床検査

- 医薬品製造・開発 医薬品製造・開発

- 医薬品販売・流通

- 公務員

- 大学院進学 など

主な就職・進学実績

株)アキタ、池田糖化工業(株)、賀茂鶴酒造(株)、(株)サタケ、積水化学(株)、(株)タカキベーカリー、備前化成(株)、(株)広島化成、フジパングループ本社(株)、(株)山田養蜂場、ヤスハラケミカル(株)、(株)やまみ、湧永製薬(株)、(株)エブリイホーミイホールディングス、(株)ププレひまわり、(株)ローソン、イカリ消毒(株)、JFE西日本ジーエス(株)、(株)福山臨床検査センター、観音寺市役所、世羅町役場、金光学園

<大学院進学>

福山大学、北海道大学、豊橋技術科学大学、岡山大学、広島大学、鳥取大学、山口大学、徳島大学、九州大学、熊本大学

GRADUATES卒業生の声

備前化成株式会社

備前化成株式会社

唐川 瑞季 さん

生物工学科 2018年卒業 /

広島県立府中高等学校 出身

生物工学科では生物、化学、食品から医薬まで、バイオテクノロジーに関する幅広い知識を学びました。卒業研究のテーマは福山バラ酵母を用いたワインの醸造試験でした。会社ではオメガ3脂肪酸であるEPAの製造工程やこれに由来する医薬品開発に携わっており、大学で学んだすべてが役立っています。早く仕事の成果で社会に貢献できるよう頑張りたいです。

旭酒造株式会社

旭酒造株式会社

中村 亘輝 さん

生物工学科 2022年卒業 /

東筑紫学園高等学校 出身

生物工学科では生物、化学、食品から医薬まで、バイオテクノロジーに関する幅広い知識を学びました。特に、ブドウ栽培からワイン醸造を行う実習カリキュラムで発酵の世界に魅了され、卒業研究は醗酵科学研究室でワインの色調を改善する研究に取り組みました。現在は「獺祭」で有名な清酒メーカーで醸造担当として働いています。古より続く発酵という技術は、まだまだ分からないことも多く興味が尽きません。もちろんお酒も大好きなので、この仕事に就くことができた幸せを噛みしめています。

取得できる資格・免許

- 中学校教諭一種免許状(理科)

- 高等学校教諭一種免許状(理科)

- 食品衛生管理者(任用資格)

- 食品衛生監視員(任用資格)

<生物科学科で学んだ知識と技術が取得に役立つ資格>

- バイオ技術者認定(中級・上級)

- 技術士・技術士補(国家資格)

- 環境計量士(国家資格)

- 毒物劇物取扱者(国家資格)

- 生物分類技能検定(3級・4級)

- 危険物取扱者(国家資格)

- 環境測定分析士

RESEARCH

研究

地域活性化をめざした大学ブランド開発分子生物学研究室

当研究室では福山で栽培されたバラから1,000株以上の野生酵母を分離して、柔らかくもちもち感と甘みがあるパンを作る酵母や、赤ワイン醸造に適した高発酵性酵母の選別などを進めています。市内のパン屋さんや近隣のワイナリーと協力して、これらの酵母を利用したパンやワインの販売なども行っています。

生物多様性から進化と絶滅の裏側を知る動物学研究室

現在の地球は第6の大量絶滅の時代にあると言われています。私たちの研究室では、その巨大な世界を構築する生物多様性の成り立ち、実態、そして消失のメカニズムを研究しています。DNA塩基配列の中に潜む過去(進化)、現在(生物間相互作用)、未来(絶滅リスク)の情報を一つずつひも解くことで、私たちと野生生物とが共生できる社会をどのように創ればよいのか、そしてどのように維持していけばよいのかを一緒に考えましょう。

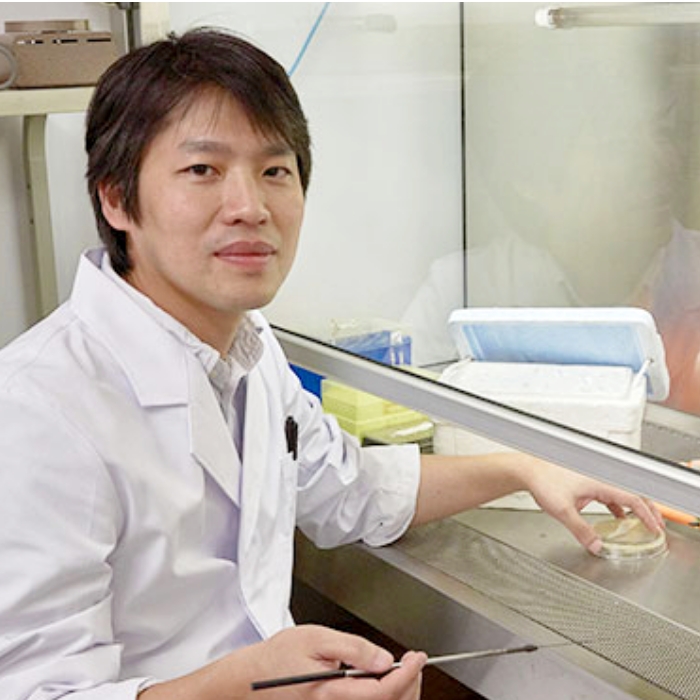

FACULTY教員紹介

太田 雅也 教授

生物化学研究室

植物や微生物が作る界面活性剤(洗浄成分)をバイオサーファクタントと言います。私たちは、ヨウシュヤマゴボウなどの身近な植物からこの様な成分を抽出し、環境汚染物質を土壌から洗い出す研究を進めています。

広岡 和丈 教授

微生物科学研究室

本研究室では、枯草菌という微生物が作り出すフラボノイドに反応して、様々な遺伝子の働きを調節する仕組みを明らかにしました。この仕組みを応用することで、効率的な植物栽培を可能にすることをめざしています。