内海生物資源研究所

The Research Institute of Marine Bioresources

福山大学内海生物資源研究所(内海研)は、福山大学における先端的な学術研究基盤を強化して本学の教育・研究を推進するため、瀬戸内海諸島地域を中心とした水産資源の基礎および応用に関する研究を行うとともに、地域の研究機関若しくは産業界との共同研究を通じて地域の新産業の創出及び技術振興に資することを目的として活動しています。

概要

日本は四方を海に囲まれた島国です。古くから私たちは、海から得られる水産物の恵みにより生活を営んできました。日本にとって海はなくてはならない大切な食料資源生産の場でもあるのです。内海研は平成元年3月に設立され、瀬戸内海に生息する魚介類を中心に海洋生物の生態や有用資源の管理、増養殖、展示について解明・検討してきました。そのモットーは、海洋生物を「育てる」・「守る」・「探る」・「利用する」です。内海研には、水産資源の増養殖学系、水産資源の生態学系、水産生物の遺伝生態学系およびアクアリウム科学系の4研究室が、有用資源の生態解明や増養殖の技術開発、さらには水族館の展示手法およびそれらを利用した社会貢献に関する研究などを行っています。併設された水族館は、見学者に無料で開放されるとともに、学芸員養成のための実習にも活用されています。海洋調査や実習設備としても用いられる実習船(爽風丸、第二爽風丸)も配備され、大学が進める「瀬戸内海の里山・里海学」にはなくてはならない研究所として位置づけられています。

センター長メッセージ

魚介類は世界の動物性タンパク質供給量の17%を担う重要な食料資源となっており,1人当たりの消費量は過去半世紀で約2倍に増加しています。一方,我が国の1人当たりの魚介類消費量は世界平均の2倍を上回っているものの,2001年の40.2kgをピークに減少し,近年は概ね60年前と同水準まで下がっています。これは世界の中では例外的な動きであり,背景には高齢化,若者の魚離れ等の様々な問題があります。特に顕著なのは国民の嗜好がサーモン,マグロ,ブリなど切り身の状態で売られる生鮮魚介類に移りつつある点です。この傾向は都市部ほど強いですが,消費者の中には「チャンスがあればもっといろいろな魚を食べてみたい」という意識も根強く残っています。このため,沿岸漁業で獲られるご当地の地魚を新鮮なまま食卓に届けることで,上記以外の魚にも目を向けてもらい,その美味しさを知ってもらう好機に繋がると期待されます。内海生物資源研究所がある瀬戸内海は我が国が世界に先駆けて資源管理型漁業を推進した海域であり,長年にわたって海産魚類の養殖や放流事業,フィールド調査などが行われてきました。当研究所ではそんな地域の方々と学生たちが連携を図り,得られた技術や知見を世に広める活動を行っています。このような積極的な活動はアクティブラーニングの実践ならびに人材育成に繋がることから,地域の皆様にも期待いただいております。

運営体制

内海生物資源研究所運営委員会(2022年4月1日現在)

| 役職名 | 学内指定職 | 氏 名 |

|---|---|---|

| 委員長 | 内海生物資源研究所長 | 太田 健吾 |

| 委 員 | 学生委員長 | 鶴崎 健一 |

| 委 員 | 生命工学部 | 佐藤 淳 |

| 委 員 | 生命工学部 | (太田 健吾) |

| 委 員 | 生命工学部 | 北口 博隆 |

| 委 員 | 薬学部 | 田中 哲郎 |

| 委 員 | 薬学部 | 松岡 浩史 |

| 委 員 | 経済学部 | 村松 悠次 |

| 委 員 | 人間文化学部 | 安田 暁 |

| 委 員 | 工学部 | 内田 博志 |

| 委 員 | 福山平成大学 | 足立 登志也 |

| 幹 事 | 工学部・生命工学部事務長 | 佐藤 理恵 |

研究室紹介

■沿岸資源培養学研究室

魚を育て、管理して沿岸漁業の振興を!!

沿岸資源培養学研究室のミッションは増養殖による沿岸漁業の振興です。噛み砕いていうと、養殖や増殖(種苗放流)の技術を開発し、この先も社会へ美味しい魚介類を提供し続けていくにはどうしたらいいか?をテーマに日々取り組んでいます。大学の施設で飼育実験を行う必要があるため、小さなスペースでも扱える、シロギス(きす)、キジハタ(あこう)、オニオコゼ(おこぜ)などを対象に技術開発および研究を行っています。また、共同研究にも積極的に取り組み、地元企業や広島県、尾道市の現場、漁業関連団体と連携して増養殖の技術向上を目指しています。特にシロギスでは研究室で開発した技術を応用し、養殖した魚の商品開発、その評価や事業化に取り組んでいます。前者は「しまなみテッポウギスプロジェクト」、後者は養殖シロギスブランド「びんごの姫」プロジェクトとして活動しています。

■研究スタッフ

| 氏 名 | 所 属 | 専 門 |

|---|---|---|

| 有瀧 真人 | 海洋生物科学科 | 増養殖学 |

| 太田 健吾 | 海洋生物科学科 | 増養殖学 |

■研究プロジェクト・テーマ

【 しまなみテッポウギスプロジェクト 】

シロギス養殖技術開発と高度化を福山大学が、商品開発、市場評価を廻鮮寿司しまなみが、企画広報部をアスコンが担当し、「しまなみテッポウギスプロジェクト」として展開しています。

【 養殖シロギスブランド「びんごの姫」プロジェクト 】

(株)クラハシと連携して温暖な沖縄でシロギスを大量にかつ、安定的に養殖する事業に取り組んでいます。現在、数万単位の出荷レベルですが、2024年度には10万尾、近い将来には50万尾を生産していく計画です。

【養殖シロギスブランド「びんごの姫」プロジェクト】

シロギスをはじめ寿司ネタの美味しさを評価、数値化して商品に添付し、消費者に利き酒ならぬ利き寿司してもらう、美味しさタグの開発に産学で着手しています。

【 オニオコゼ等の資源増殖 】

かつての日本の水産業は沿岸漁業での高価格魚の漁獲と豊富な燃料油に支えられた遠洋漁業による漁獲が可能であったことから「とる漁業」が主体でした。しかし,高価格魚の減少,燃油の高騰,200海里規制の国際的な定着によって水産物の安定供給が重要度を増している今,人が育てた稚魚を無主物として海へ放ち,天然の資源とともに管理して持続的な生産に繋げる「栽培漁業」の推進に期待が寄せられています。私たちは沿岸漁業の重要な収入源であるキジハタやオニオコゼなどを対象に稚魚を育てて放流に関する様々なデータを収集,解析します。

【 効率的な活魚輸送技術の開発 】

漁業者,養殖業者,市場関係者及び飲食業界からは水揚げされた魚の付加価値を高めるため,魚を殺さずに活魚の状態で都市部の市場へ輸送,販売する手法の開発が期待されています。当研究室ではキジハタ,オニオコゼ,シロギスなどを対象に安全でヒトにも魚にも優しい麻酔技術,安価で効率的な活魚輸送技術の開発に取り組んでいます。これまでにキジハタでは夏季の高水温期に特定の水温帯まで水温を下げると最長5時間にわたって麻酔できることを確認しています。今後は季節毎に適した水温条件,更なる長時間麻酔の可能性を検証し,実用規模での輸送試験を経て最適な麻酔技術,輸送技術に仕上げることを目指しています。

■水産資源生態学研究室

魚介類の生活を調べる!!

藻場や干潟は多くの魚介類の生育場として重要な機能があることが知られています。内海研の目の前にも、アマモ場や干潟が広がり、多くの幼稚魚が採集されます。本研究室では、どのような種類の魚が、いつ来遊し、何を食べて、どのくらい大きくなって出て行くのか等を調べ、幼稚魚がアマモ場や干潟をどのように利用しているのかについて研究しています。瀬戸内海の藻場や干潟は大きく減少し、漁獲量も減少傾向にあります。瀬戸内海がかつてのような豊饒の海となることを目指して、瀬戸内海における藻場や干潟の機能を明らかにし、その重要性を発信していきたいと思います。

■研究スタッフ

| 氏 名 | 所 属 | 専 門 |

|---|---|---|

| 金子 健司 | 海洋生物科学科 | 水産資源生態学 |

■研究プロジェクト・テーマ

【 藻場における幼稚魚の分布と食性 】

藻場は魚介類の生育場として重要であることが知られています。本研究では、アマモ場とアオサ場に出現する幼稚魚の食性を明らかにすることにより、幼稚魚がそれらの藻場を餌場としてどのように利用しているのかを調べています。

【 藻場における生物群集の食物網構造 】

藻場には魚以外にもエビ等の甲殻類などたくさんの生物が生息しており、全ての生物は食べたり食べられたりする食物連鎖でつながっています。藻場に出現する幼稚魚を中心とした食物網構造を調べることで、藻場の生物群集がどのように幼稚魚の成長を支えているのかを明らかにします。

【 生物の生活と環境との関係 】

瀬戸内海は潮汐による干満差が大きいことから、藻場等の浅場は干出と冠水を繰り返します。そのため、そこに生息する生物は非常に変化の大きい厳しい環境にさらされます。その一方で、そこに生息する生物はその厳しい環境をうまく利用して生きています。本研究では、生物の生活を環境の変化と関連付けて調べることで、特殊な環境に生息する生物の生活の仕方を理解することを目指しています。

■水族生態遺伝学研究室

瀬戸内海の生物多様性をDNAで観る!!

水族生態遺伝学研究室では、瀬戸内海の「里海・里山」に生息する生物の多様性を、生態と遺伝の両面から調べています.

「里海」にひろがる干潟・藻場は、沿岸域の生物多様性を育む重要な場所です.しかし、瀬戸内海の干潟・藻場は、港湾施設やコンビナート造成、農地造成の為に大規模な埋め立てが行われ減少しています.例えば、干潟に生息するトビハゼ(写真)は準絶滅危惧種に指定されており、その保全が重要課題となっています.私たちは、瀬戸内海沿岸域の「里海・里山」に生息する生物を対象に、それらの遺伝的集団構造と遺伝的多様性をDNA分析によって調べ、生物多様性を生み出す生き物たちの保全と管理を検討しています.

■研究スタッフ

| 氏 名 | 所 属 | 専 門 |

|---|---|---|

| 阪本 憲司 | 海洋生物科学科 | 水族生態遺伝学・水族遺伝育種学 |

■研究プロジェクト・テーマ

【 瀬戸内海の干潟に生息する魚介類の遺伝的集団構造と遺伝的多様性 】

瀬戸内海沿岸の干潟に生息するトビハゼなどの魚介類の遺伝的集団構造と遺伝的多様性をDNA分析によって明らかにし、それらの保全と管理を検討しています。

【 流れ藻を介した集団間交流 】

藻場を形成している海藻類はときとして千切れ、いわゆる「流れ藻」として海表面を漂います。このとき、藻場を生育場として利用していた稚魚(アミメハギ、メバル類など)や稚ガニ(ガザミなど)たちが流れ藻に付随し、生息域の拡大にとどまらず、遺伝子流動のキッカケとなっていることが考えられます。本研究では、瀬戸内海各所の藻場と流れ藻に付随した稚魚や稚ガニのDNA分析によって、その起源や生息分布との関連を探っています。

【 環境DNA分析による瀬戸内海各地の藻場における魚類相の把握 】

瀬戸内海の各所に分布する藻場(アマモ場・ガラモ場)において海水を採取し、この海水中に溶け込んでいる魚類のDNA(環境DNA)を次世代シークエンサーによって分析し、瀬戸内海の藻場の魚類相を網羅的に調査しています。

【 里山に生息する生物の遺伝的集団構造と遺伝的多様性 】

里山は、原始的な自然と都市の中間に位置し、集落とそれを取り巻く二次林、それらと混在する農地、ため池、草原などで構成される地域であり、生物の生息場所として重要な役割を果たしています。しかし、近年の開発による環境変化などで荒廃傾向にあり、生態系への影響が懸念されています。本研究では、瀬戸内海沿岸域から山間部にかけてひろがる「里山」に生息する生物(淡水魚や両生類など)の遺伝的集団構造と遺伝的多様性をDNA分析によって明らかにし、保全と管理を検討しています。

【 魚類の育種に関わる生理・生態的特性の解明 】

魚は例え同じ種類であっても、個体や系統によって異なる性質(形質)をもっています。例えば、水温や塩分などの変化に対応する環境ストレス耐性形質もその一つです。この性質は、飼育のし易さにつながる「育種目標」になります。本研究では、環境ストレス耐性形質の発現に影響を及ぼす環境条件や、耐性形質の適切な評価法の開発を目指しています。

■アクアリウム科学研究室

水生生物の飼育と展示を学ぶ!!

水族館やペットショップで飼育される生物は多種多様で、世界各地から様々な生物が頻繁に輸入されてきています。従って、その飼育知識はもちろん飼育設備も特殊化され、その扱いや防疫対策にも専門的知識が必要となっています。また、水族館は研究施設としての役割を果たすのと同時に、社会教育施設や観光施設として、訪れる来館者に常に楽しみながら学んでもらう手法が必要となり、そこに働く人材には飼育生物に対する知識だけではなく、よりよい人間関係を築き上げることができる優れた素質が求められています。アクアリウム科学研究室では、附属水族館を活用し、水生生物の飼育と展示に関する実践的な研究を行なっています。

■研究スタッフ

| 氏 名 | 所 属 | 専 門 |

|---|---|---|

| 水上 雅晴 | 海洋生物科学科 | アクアリウム科学 |

| 真田 誠至 | 海洋生物科学科 | 河川工学、環境展示論、水族館論 |

■研究プロジェクト・テーマ

【水族館と地域連携に関するプロジェクト】

水族館は博物館の一つであり、国民が海洋や水環境について学ぶことができる社会教育施設および生涯学習機関として、その役割が期待されています。本研究では、水族館を学習の場として活用するため、因島や尾道、福山地域における個人や団体、企業などと連携した活動を開発し、水族館の既成概念を超えた、新たな可能性の調査や研究を行います。

【希少淡水魚の保全に関するプロジェクト】

河川は、里山と里海を繋ぐ重要な役割を果たしています。豊かな自然を育む指標として希少生物の保全があげられ、スイゲンゼニタナゴは芦田川流域に生息するその代表種です。本研究ではスイゲンゼニタナゴをはじめとする希少淡水魚の生息域内・生息域外保全に関する調査研究とその情報発信を行います。

https://www.fukuyama-u.ac.jp/blog/16083/【水生観賞生物の繁殖と餌料生物の培養技術に関する研究】

水生観賞生物として利用価値の高い種の飼育と繁殖技術の確立や、アルテミアやホウネンエビなど観賞魚類の餌として有用な生物の培養に関する研究に取り組んでいます。現在は特に、ヨウジウオ科魚類とマミズクラゲの飼育と繁殖を中心に行っており、これまでに記録のない種を飼育することでその繁殖生態を解明したり、生まれてきた仔稚魚の生残性をより手間のかからない方法で向上させるための飼育システムについて検討しています。さらに、これらの魚種には多量の生物餌料が欠かせないことから、有効な餌料の安定供給についても検討しています。

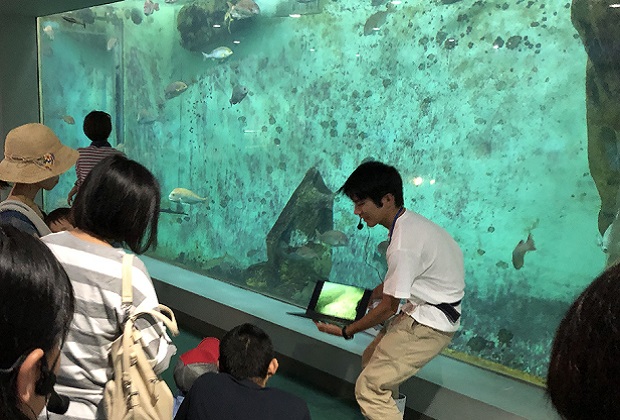

【新しい展示手法や解説手法に関する研究】

因島キャンパスの附属水族館を活用し、生体標本などの魅力を更に引き立てる技術や手法について、調査・研究を行います。その中では、タブレット端末などICTを活用した実践を行い、水族館の情報化の促進に役立てます。

【巡回展示における展示開発と行動調査に関する研究】

巡回展示は、異業種との連携を促進するだけでなく、少ない費用で多くの情報発信の効果を得る可能性があります。ここでは既存の巡回展示を基に、地域情報を付加した新たな展示を開発し、巡回展示の現状や動向を分析します。

研究報告書

「瀬戸内の里山・里海資源の高付加価値化に関する研究」