奨学金制度

(福山大学奨学金制度、特別奨学生A・B・C採用実績、日本学生支援機構奨学金制度、その他の奨学金制度)

福山大学奨学制度

本学では、在学(長期履修制度選択者及び外国人留学生を除く)し、学業成績優秀、品行方正であり、他の学生の模範となると認められる者に奨学金を授与して積極的にその育成に資することを目的とした独自の奨学制度を設けています。

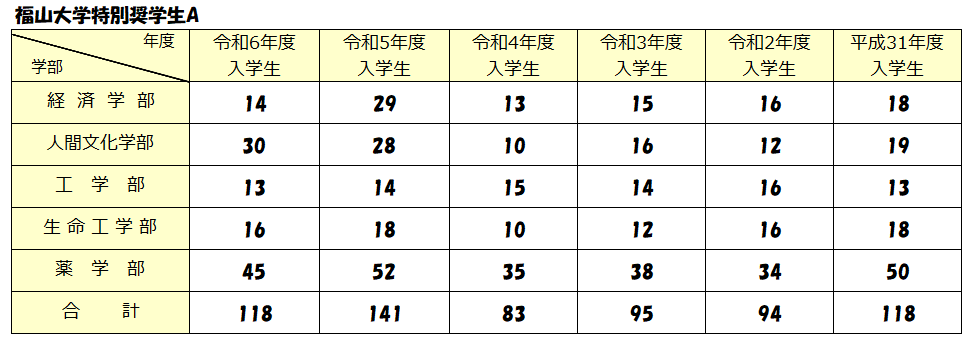

特別奨学生A・B・C採用実績

■特別奨学生A

【奨学金額】

入学年次の授業料について、50%を減免するとともに正規の修業年限の間、継続して適用します。

ただし、2年次以降において各学科で定められた単位数以上を取得し、かつ前年度単位取得科目の平均値が75点以上の場合に限ります。

【備考】

特別奨学生Aは、公募推薦型選抜入試(A日程・B日程)、一般選抜入試(前期A日程・B日程、後期)、

大学入試共通テスト利用入試(前期・後期)の合格者で、成績優秀者から選抜します。

【採用実績】

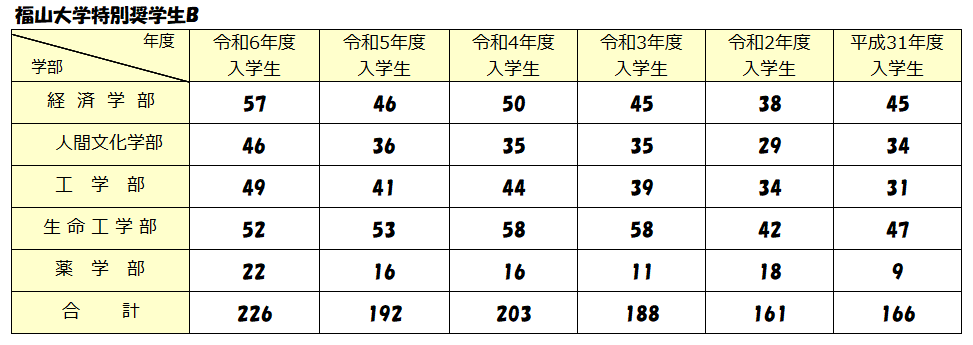

■特別奨学生B

【奨学金額】

入学年次の授業料について、薬学部においては30%を、その他の学部においては40%をそれぞれ減免するとともに

正規の修業年限の間、継続して適用します。

ただし、2年次以降において各学科で定められた単位数以上を取得し、かつ前年度単位取得科目の平均値が75点以上の場合に限ります。

【備考】

指定校推薦型選抜入試の合格者のうち、各高等学校に通知する評定平均値を上回る者を選抜します。

【採用実績】

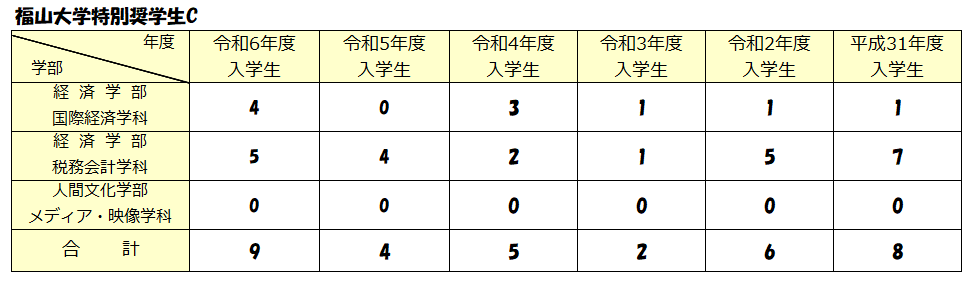

■特別奨学生C

【奨学金額】

入学年次の授業料について、50%を減免するとともに正規の修業年限の間、継続して適用します。

ただし、2年次以降において各学科で定められた単位数以上を取得し、かつ前年度単位取得科目の平均値が75点以上の場合に限ります。

【備考】

経済学部国際経済学科の指定校(グローバル人材強化)及び税務会計学科の指定校(会計・経営人材強化)並びに

人間文化学部メディア・映像学科の指定校(芸術・メディア表現枠)推薦型選抜の合格者

【採用実績】

■一般奨学生

【奨学金額】

当該年度の授業料のうち、薬学部においては50万円を、その他の学部においては30万円を免除します。

【備考】

本学に入学後、2年次以上における前年度(薬学部6年次の選考については、1年次から5年次までの5年間)の学業成績優秀な者のうち、

福山大学奨学生選考部会で毎年若干名を選考します。

【採用実績】

■大学院奨学生

【奨学金額】

○修士・博士前期・博士(4年生)課程

1年次は、当該年度の授業料の70%を免除します。2年次以降は、当該年度の授業料の30%を免除します。

○博士・博士後期課程

当該年度の30%を免除します。

【備考】

学校法人福山大学大学院奨学生制度に基づき、大学院に在学し、学業成績優秀、品行方正、かつ身体強健な者のうち、

大学院委員会で毎年若干名を選考します。ただし、期間は1年間とし、更新することができます。

日本学生支援機構奨学金制度

独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)による奨学制度は、人物・学業ともに優秀でありながら、

経済的理由により修学が困難な学生に対し貸与される奨学金です。

大学卒業後(奨学金貸与終了後)は返還義務が生じ、あなた自身が返還していきます。

返還金は日本学生支援機構の奨学金を利用する後輩の奨学金として再び活用されていきます。

■日本学生支援機構給付奨学金

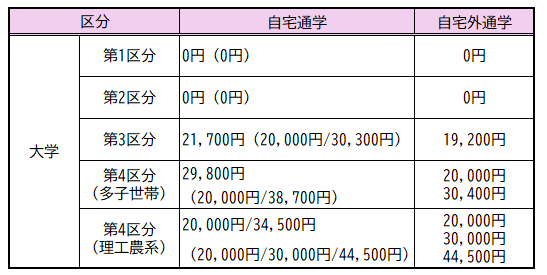

給付金額

給付奨学生として採用されてから正規の卒業時期まで、

世帯の所得金額に基づく区分に応じて下表の金額(月額)が、原則として毎月振り込まれます。

生活保護受給世帯に同居している場合等の給付奨学金の月額については、第Ⅰ区分:42,500円、第Ⅱ区分:28,400円、第Ⅲ区分:14,200円および第Ⅳ区分(多子世帯):10,700円となります。

「自宅外通学」とは、あなたが生計維持者のもとを離れて家賃を支払って生活している状態のことをいいます。

「自宅外通学」の月額を選択する場合、自宅外通学であることの証明書類の提出が必要です。

*1 「児童養護施設等」とは、児童養護施設、児童自立支援施設、児童心理治療施設(情緒障害児短期治療施設から改称)、

児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)を行う者、小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)を行う者、里親を指します。

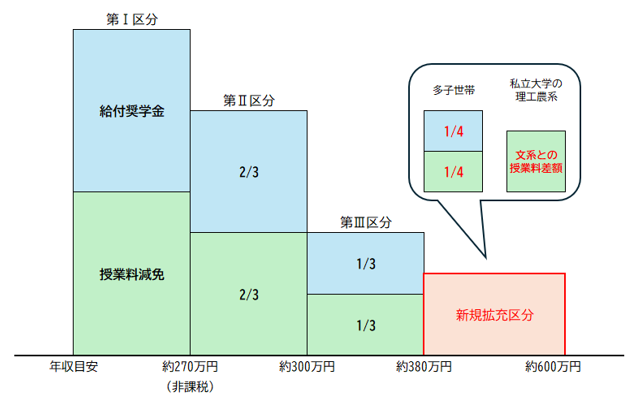

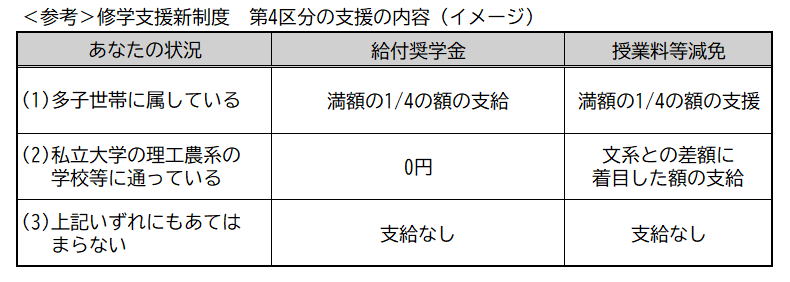

第4区分の支援について

世帯の所得金額に基づく区分が第4区分となった場合には、あなたの状況によって、以下のように支援内容が変わります。

(1)あなたが多子世帯に属している(※2)場合

給付奨学生として、学校の設置者(私立)及び通学形態(自宅通学・自宅外通学)等により定まる金額(月額)が支給されます。また、学校に授業料等減免(※3)を申請した場合には、第1区分の1/4の額の授業料及び入学金免除を受けることができます。

(2)あなたが多子世帯に属しておらず、本学の工学部及び生命工学部の学科等に在籍している場合

給付奨学金の支給額は0円となりますが、学校に授業料等減免(※3)を申請した場合には、授業料の文系との差額分に着目した額の授業料及び入学金の減免を受けることができます。

(3)上記(1)(2)いずれにもあてはまらない場合

給付奨学金を受けることができず、授業料等減免の認定も受けることができません。

※1 上記(1)(2)のいずれにもあてはまる場合は、(1)の支援となります。

※2 「多子世帯に属している」とは、以下のうちいずれか小さい方の数が3以上である場合をいいます。

・あなたが奨学金申込時(奨学生として既に採用されている場合には、在学中に申告したとき)に入力した世帯の情報のうち、あなたの

生計維持者の子にあたる者(あなた自身を含む)の数

・あなたの生計維持者全員の市町村民税情報における、扶養親族の数の合計

支給額の見直し

毎月の支給額は、前年の所得金額等に基づき毎年度10月に見直されます。

貸与奨学金(第一種奨学金・第二種奨学金)を併せて利用する場合

給付奨学金と第一種奨学金を合わせて利用する場合、第一種奨学金の貸与月額の上限額が制限されます。

【調整後の貸与月額】

給付奨学金(新制度)を受給中の場合の貸与月額

親と同居している生活保護世帯の人、児童養護施設等から通学する人は、()内の金額となります。

第二種奨学金の貸与月額には、給付奨学金の利用は影響しません。

日本学生支援機構ホームページの「進学資金シミュレーター」であなたが収入基準において該当するかどうか、

おおよその確認ができますので、ご活用ください。

選考基準

給付奨学金の支給を受けるには、次の(1)と(2)の両方を満たす必要があります。

(1)学力基準

ア 入学後1年を経過していない人

次の①から③のいずれかに該当すること

①高校等の評定平均値が3.5以上であること

②高校卒業程度認定試験の合格者であること

③将来、社会で自立し、活躍する目標を持って学修する意欲を有していることが学修計画書により確認できること

イ 入学後1年以上を経過した人

次の①、②のいずれかに該当すること

①GPA(入学時から前年度末までの累積)が学科上位2分の1以上の者

②修得単位数が標準単位数以上であり、将来、社会で自立し、

活躍する目標を持って学修する意欲を有していることが学修計画書により確認できること

※標準単位数=卒業所要単位数÷修業年限×申込者の在学年数

ただし、在学中の学業成績等が下記の1~3のいずれかに該当する場合は、支給対象外となります。

1:修業年限で卒業又は修了できないことが確定したこと

2:修得した単位数の合計数が標準単位数の5割以下であること

3:履修科目の授業への出席率が5割以下であることその他の学修意欲が著しく低い状況にあると認められること

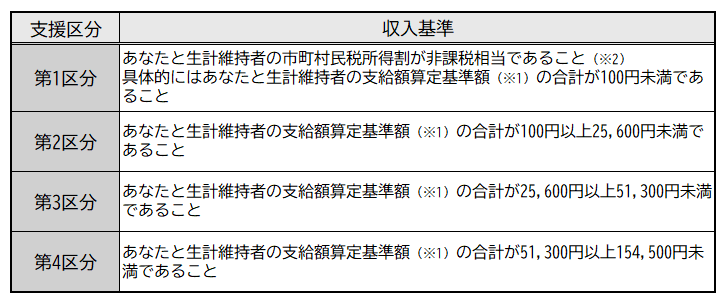

(2)家計基準(収入基準・資産基準)

1.収入基準

収入基準は以下のとおりです。日本学生支援機構ホームページの「進学資金シミュレーター」で、

収入基準に該当するかおおよその確認ができますので、ご利用ください。

(※1) 支給額算定基準額(★1)=課税標準額×6%-(調整控除額+調整額)(★2)(100円未満切り捨て)

★1 市町村民税所得割が非課税の人は、(※2)の場合を除き、この計算式にかかわらず、支給額算定基準額が0円となります。

★2 政令指定都市に対して市民税を納税している場合は、(調整控除額+調整額)に3/4を乗じた額となります。

(※2) ふるさと納税、住宅ローン控除等は収入基準の判定に影響しません。

支給額算定基準額を算出するための「課税標準額」「調整控除額」「調整額」は、課税証明書や所得証明書に必ず記載されているものではありません。

なお、「マイナポータル」を活用すれば、市町村民税の課税標準額などを調べることができます。

2.資産基準

あなたと生計維持者(2人)の資産額(※)の合計が 2,000万円未満(生計維持者が1人のときは1,250万円未満)であること。

※資産とは、現金や以下に準ずるもの。

・・・投資用資産として保有する金・銀等、預貯金、有価証券の合計額を指し、土地等の不動産は含みません。

なお、資産に関する証明書(預金通帳のコピー等)の提出は不要です。

■家計急変採用

2024年度 給付奨学金案内(家計急変採用) (jasso.go.jp)

家計急変の事由が生じた場合は、年間を通じて随時申込を受け付けます。

原則として、事由が生じてから3か月以内に申し込む必要がありますので、学生課へご相談ください。

■緊急採用・応急採用奨学金制度

予期せぬ家計の急変により、緊急に奨学金が必要となった学生等の皆さんへ

■第一種奨学金

【奨学金額】

○自宅通学者(月額) 20,000円、30,000円、40,000円、54,000円

○自宅外通学者(月額)20,000円、30,000円、40,000円、50,000円、64,000円

【備考】

日本学生支援機構の申込基準を満たす者。

■第二種奨学金

【奨学金額】

月額 20,000円、30,000円、40,000円、50,000円、60,000円、70,000円、 80,000円、90,000円、100,000円、110,000円、120,000円 から選択(薬学部は20,000円の増額も可)。

【備考】

日本学生支援機構の申込基準を満たす者。

■大学院奨学生

2024年度 貸与奨学生案内(大学院) (jasso.go.jp)

【奨学金額】

[第一種/選択型]

○修士・博士前期課程 月額50,000円、88,000円

○博士後期・博士課程 月額80,000円、122,000円

[第二種/選択型]

50,000円、80,000円、100,000円、130,000円、150,000円から選択。

【備考】

日本学生支援機構の申込基準を満たす者。

その他の奨学金制度

地方自治体(府県市町村)や財団・企業による奨学金制度もあります。

福山市奨学資金・山口県奨学金・大分県奨学会・出雲市奨学生・あしなが育英会・もみじ銀行育英会・熊平奨学文化財団・八幡記念育英奨学会・山口県ひとづくり財団・ハローズ財団・松尾金藏記念奨学基金・小川財団・小松育英会・米濵 リンガーハット財団・オークネット財団・交通遺児育英会・河内奨学財団・日本教育公務員弘済会・酒井CHS振興財団・重田教育財団・日本教育文化財団 他

これらの奨学金は、大学から申込む場合と、個人で申込む場合があります。希望する場合は学生課で取扱いの確認をし、個人申請の場合は、各地方自治体や財団・企業にお問い合わせください。