グリーンサイエンス研究センター

Research Center for Green Science

グリーンサイエンス研究センターは、福山大学における学術研究基盤を強化するために設置された全学共同利用施設です。本センターは、主に生命工学部と薬学部を中心に、環境、健康、ライフサイエンス分野の教育研究を推し進め、地域の研究機関、産業界、自治体および関係諸団体などと幅広く連携し、活力ある地域作りや技術振興に貢献することをその理念・目的としています。

概要

グリーンサイエンス研究センターは、文部科学省私立大学学術研究高度化推進事業・ハイテク・リサーチ・センター整備事業の研究プロジェクト『環境と健康の質の向上をめざすグリーンサイエンスの展開』の助成を得て、平成16年に福山大学に設置されました。この研究プロジェクトでは大学院工学研究科と薬学研究科が中心となり、生物や生物機能の多様性を利用して、環境と健康の質の向上を目指す学術研究を推進しました。平成22年には、研究プロジェクト『環境健康科学の研究拠点の形成』が新たに文部科学省私立大学戦略的研究基盤形成支援事業に採択され、食環境、生活環境および土壌環境の改善と、健康の質的向上を目指した学際的な研究を推進しました。平成28年からは、全学的なブランディング研究事業『瀬戸内の里山・里海学 -生態系、資源利用、経済循環、そして文化-』において、生命工学部と薬学部の研究拠点として、瀬戸内をフィールドとした環境・生態および健康に関する研究プロジェクトを推進しています。得られた研究成果は、研究成果報告書・学術論文、学会発表、グリーンサイエンスセミナー、公開講演会などで公表するとともに、産学連携推進と人材育成により地域社会の発展に貢献します。

センター長メッセージ

皆さんは「グリーン(緑)」という色にどのようなイメージを持っているでしょうか?わたしたちは日本に住んでいますので、まず思いつくのは森でしょうか?日本の国土の3分の2は森です。そうした森は二酸化炭素の吸収源にもなっていますし、様々な生物の棲み処にもなっています。日本は海洋国家でもあるので、沿岸域に分布する藻場を思い浮かべる人もいるかもしれません。藻場は森林と同様に炭素の吸収能力が高く生物多様性の豊かな場所です。こうした「緑」を守っていくことは、今、世界に課せられた環境問題を克服するうえで大切なことです。

2022年12月に開催された第15回生物多様性条約締約国会議(COP15)において、昆明・モントリオール生物多様性枠組みが採択され、世界は2050年までに「自然と共生する」ことをビジョンに掲げました。そして、「2030年までに生物多様性の損失を食い止め、反転させ、回復軌道に乗せる」こと、つまりネイチャーポジティブ(自然再興)を目標として定めました。カーボンニュートラルによる気候変動対策と合わせて、ネイチャーポジティブと生物多様性保全は、世界が抱える大きな課題となっています。「“緑”を理解して守ること」は、これらの二つの課題を克服するためのカギとなりそうです。

地球環境問題への対応が急速に進む一方で、地球環境のしくみについてはまだまだわからないことが多いのが事実です。こうした仕組みを明らかにし、自然共生社会の構築に貢献するために、わたしたちは、瀬戸内の里山と里海に焦点を当てた研究を行っています。里山・里海の生物多様性のしくみ、生物多様性を構成する個々の生物の機能、生物多様性がもたらす恵み、そして人の健康に関する問題に果敢にチャレンジしています。

“緑”は優しい色であると感じます。そうした優しさを持って生物多様性のしくみとわたしたちとのつながりを明らかにしていくことで、一見“穏やかに”見える裏側でダイナミックに変化し続けている生態系とわたしたち自身の理解が深まると考えています。そうした研究を支え、先進的な学術研究基盤を形成するのがグリーンサイエンス研究センターの使命です。

運営体制

グリーンサイエンス研究センター運営委員会(令和6年4月1日現在)

| 役職名 | 氏 名 | 学内指定職 |

|---|---|---|

| 委員長 | 佐藤 淳 | グリーンサイエンス研究センター長 |

| 委 員 | 今 重之 | グリーンサイエンス研究副センター長 |

| 委 員 | (佐藤 淳) | 生命工学部 |

| 委 員 | 井ノ内 直良 | 生命工学部 |

| 委 員 | 伊丹 直良 | 生命工学部 |

| 委 員 | 岩本 博行 | 生命工学部 |

| 委 員 | 北口 博隆 | 生命工学部 |

| 委 員 | 佐藤 雄己 | 薬学部 |

| 委 員 | 坂根 洋 | 薬学部 |

| 委 員 | 前原昭次 | 薬学部 |

| 幹 事 | 佐藤 理惠 | 工学部・生命工学部事務長 |

部門紹介

里山里海研究部門

瀬戸内の里山・里海生態系の徹底解明とその利用

生態系の解明と教育:DNA分析等の先端テクノロジーにより、網羅的に生物多様性を解明します。藻場・干潟生態系の未知の機能を探索し、藻場・干潟に生息するシロギス、アサリなど水産養殖種を中心に生物間相互作用を理解することで、新たな生態系サービスを発掘するとともに、環境教育を推進します。

地域資源の利用:ノリ養殖場周辺における栄養塩濃度や植物プランクトンの動態を調べ、ノリの色落ちを引き起こす機構を解明します。アサリとその食害となる海洋動物の生態データを取得し、養殖産業の振興に貢献します。藻場・干潟生態系で大量に生産される種を対象に、その生物とそれを栄養源として利用する微生物などから有用な物質を探索します。

研究スタッフ

里山里海研究部門研究プロジェクト代表者

| 氏 名 | 所 属 | 専 門 |

|---|---|---|

| 阪本 憲司 | 生命工学部海洋生物科学科 | 瀬戸内海島嶼における生物多様性の形成メカニズムを解明する |

| 有瀧 真人 | 生命工学部海洋生物科学科 | 豊饒の海「しまなみ」資源のSDGs |

里山里海研究部門メンバー

| 氏 名 | 所 属 |

|---|---|

| 佐藤 淳(部門長) | 生命工学部生物科学科・教授 |

| 岩本 博行 | 生命工学部生物科学科・教授 |

| 伊丹 利明 | 生命工学部海洋生物科学科・教授 |

| 有瀧 真人 | 生命工学部海洋生物科学科・教授 |

| 山岸 幸正 | 生命工学部海洋生物科学科・教授 |

| 阪本 憲司 | 生命工学部海洋生物科学科・教授 |

| 山本 知里 | 生命工学部海洋生物科学科・講師 |

健康科学研究部門

副作用のない自己免疫疾患治療法へのチャレンジ

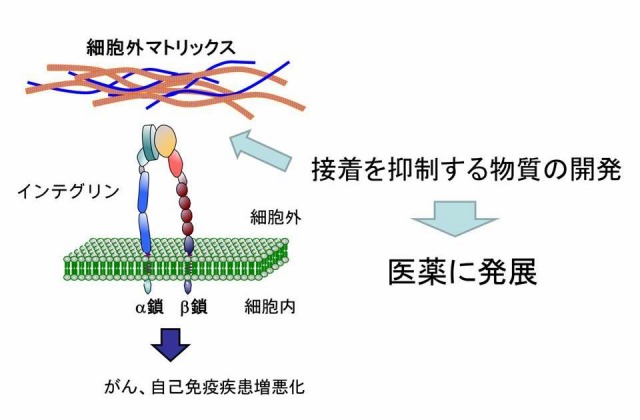

細胞外に存在する組織構成タンパク質は、細胞外マトリックスと総称されます。細胞外マトリクスはかつて細胞間の隙間を埋めるだけの物質と考えられていましたが、現在はその受容体であるインテグリンを介して、細胞接着や遊走、生存等の様々な生体機能に密接に関与することが知られています。さらに、多くの難治性疾患においては、過剰な細胞外マトリックスとインテグリン間の相互作用が関与することから、細胞外マトリックス-インテグリン間相互作用を阻害する物質は、注目の医薬品候補となります。本研究では、細胞外マトリックスについて詳細に研究し、福山大学発「副作用の少ない自己免疫疾患治療法の開発」をめざしています。

研究スタッフ

健康科学研究部門研究プロジェクト代表者

| 氏 名 | 所 属 | 研究テーマ |

|---|---|---|

| 前原 昭次 | 薬学部薬学科 | 天然植物を利用した “One Health”確立への挑戦 |

健康科学研究部門メンバー

| 氏 名 | 所 属 |

|---|---|

| 今 重之(部門長) | 薬学部薬学科・教授 |

| 佐藤 雄己 | 薬学部薬学科・教授 |

| 渡邊 正知 | 薬学部薬学科・准教授 |

| 坂根 洋 | 薬学部薬学科・准教授 |

| 前原 昭次 | 薬学部薬学科・准教授 |

| 髙山 健人 | 薬学部薬学科・講師 |

施設・設備

グリーンサイエンス研究センターは3階建て(地上2階地下1階)で、使用総面積は1,577㎡です。その3階部分には遺伝子組換え実験に対応した温室設備や実験動物飼育施設、細胞培養室などがあります。また最近、環境DNA実験室が整備されました。研究装置・設備としては、全学共同利用設備である次世代シーケンサ、ゲノム解析装置、リアルタイムPCR、フローサイトメーター、各種質量分析計、ICP多元素同時分析装置、分子間相互作用解析装置、円二色性分散計などが設置されており、主に生命工学部と薬学部の教育研究に利用されています。

研究プロジェクト

「瀬戸内海しまなみ沿岸生態系に眠る多面的機能の解明と産業支援・教育」プロジェクト

福山大学の所在する福山市は瀬戸内海の東西から流入する潮が合流するちょうど中央に位置し、干満の差が瀬戸内海で最も大きい特有の自然環境を持っています。また、島が多く典型的な多島海「しまなみ」を有することから、他地域と比較して沿岸域が顕著に多く、藻場や干潟が発達し、これらの生態系は比類ない地域の特色となり我々に豊かな環境を与えてくれています。この生態系を先端技術を用いて解明して、多面的な機能を洗い出すことで、新産業の創出のための知見を獲得し、備後圏域の産業の活性化や島の過疎化改善を目指しています。本学のブランディング推進のための研究プロジェクト「瀬戸内の里山・里海学」の中で、特に里海研究にフォーカスした研究プロジェクトが、平成29年度に文部科学省の事業に採択されました。グリーンサイエンス研究センターは、この研究プロジェクトの一翼を担っています。