建築学科

都祭 弘幸(とまつり ひろゆき)

| 職 名 | 教授 |

|---|---|

| 学 位 | 博士(工学) 技術士、一級建築士、構造設計一級建築士 |

| 専門分野 | 建築構造 |

| 担当科目 | 建築構造Ⅱ、静定力学Ⅱ、不静定力学、構造技術ⅠⅡ、建築防災工学など |

| メッセージ | 東海・東南海・南海地震は近い将来いつ発生してもおかしくありません。建築物の構造には鉄筋コンクリート造や鉄骨造,それらの利点を活かした合成構造などがあります。地震時にどのような挙動を示すのか,実際に模型を造って再現するのが構造実験です。壊れ方の観察や実験データの分析から新たな発見・知見が得られます。その成果を社会に伝えていこう! |

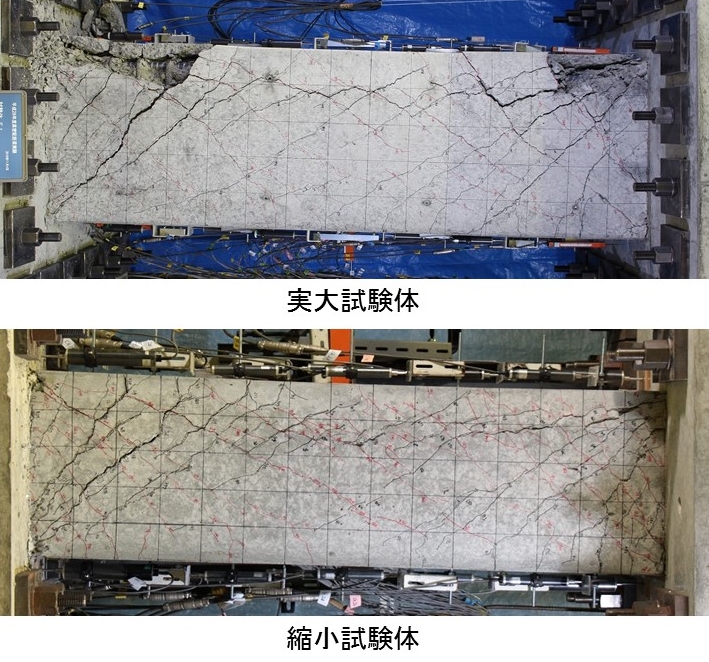

寸法効果

一般に実物大での構造実験は規模が大きく難しいので実物を縮小した試験体で実験します。縮小試験体は,実物大試験体よりも破壊強度が高くなったり,靭性(強度を維持する性能)が高くなる傾向があります。しかし,その寸法による影響はまだ理論的に十分な解明がなされていません。 福山大学工学部には実物大の柱や梁部材の構造実験ができる載荷装置があります。当然,縮小試験体の構造実験ができる載荷装置も整備されています。 様々な実物大・縮小試験体の構造実験データを蓄積し,寸法効果を研究しています。

実大と縮小の破壊性状

地震ではどんな壊れ方をするのか?

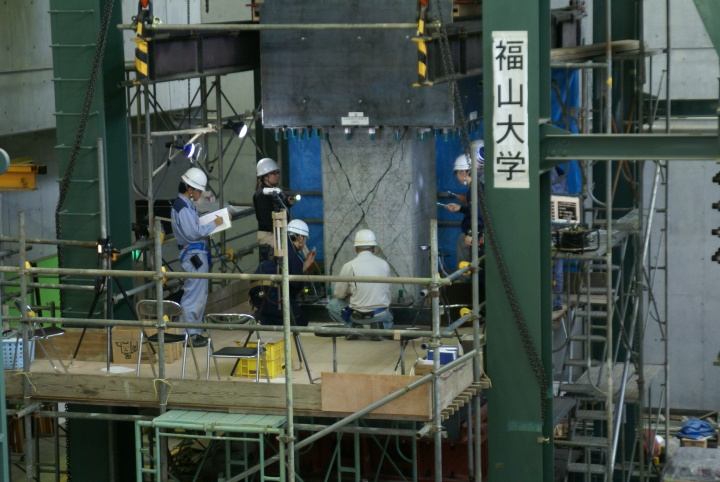

地震が発生すると建物は横に揺さぶられますが,建物を構成する柱や梁あるいは壁は,地震の振動に抵抗しようとします。実際の地震時の抵抗する様子を観察することは不可能なので,地震時を想定した構造実験を実施して,どのような過程で壊れるのかを調査します。構造実験では,強度や変形を測定するとともに,コンクリートのひび割れ状況の観察を行います。地震の振動を再現する方法は,油圧ジャッキで地震に相当する力を構造物に作用させます。写真は実大柱(900mm角)の構造実験状況です。

実大柱の構造実験状況

地震のエネルギーは吸収できる

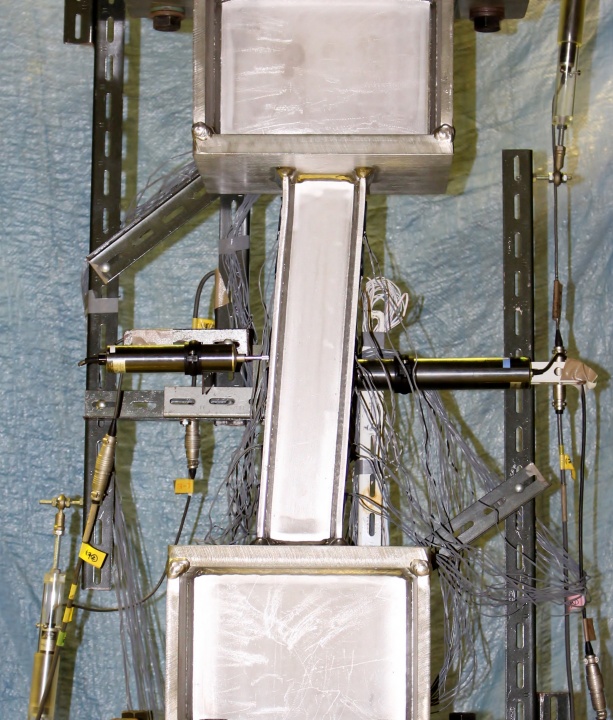

地震エネルギーを吸収する方法として建築の構造には,耐震・制震・免震があります。耐震とは,建物を構成する柱梁や壁の強さと粘りで抵抗する方法です。制震とは,建物全体にデバイスという地震エネルギーを吸収する装置を配置して建物の損傷を抑える方法です。免震とは,建物の基礎あるいは中間階の1か所に変形を集中させるため免震装置を配置して建物全体の揺れを制御する方法です。免震が優れていますが,制震の方が建設コスト面や建物計画面では有利です。安価でデザイン性に優れた制震デバイスに関して研究しています。

H形鋼ダンパー

福山の地震

地震国日本ではどこで地震が発生してもおかしくありません。近い将来,東南海地震は必ず発生します。そのとき福山の震度は?津波は?液状化は?など,自分たちが生活する地域がどのような被害となるのか。また,どこに避難すべきなのか?地震への備えは?など,知っておくべきこともあります。実は福山にも3本の活断層が存在し,そのうちの長者ヶ原-芳井断層は広島県・福山市の想定地震として追加されました。福山でも地震の知識と備えが大切です。

福山建築物耐震診断等評価委員会編著